A história da medicina é também a história de um corpo comummente aprisionado, tratado como um objecto maquinal, desiderato de intenções falazmente racionalistas, prenhas de uma perspectiva biomecânica elevada ao facciosismo. Os médicos de Molière não são específicos da época do cómico francês; são, na realidade, a essência da medicina até que esta, em finais do século XIX, se prende à aura de uma cientificidade aparentemente desmistificadora. Mas mesmo no século XX e parcialmente no actual, existe uma certa medicina paternalista, cometida frequentemente com aquela mistificação própria de uma ciência que se pretende superior e dogmática, e que, munida de um espírito de controlo, denuncia um conjunto de relações de poder.

Essa prática algo “mística” está associada, na realidade, já menos à medicina ortodoxa (apesar de certos médicos continuarem a insistir no facto de os seus doentes serem seu objecto de pertença), mas mais ao conjunto do que podemos denominar de “terapias”. Em particular, as terapias não complementares e até certas psicoterapias são praticadas com recurso à mistificação compulsiva e ao paternalismo intolerável.

Não é por acaso que Michel Foucault, o filósofo de um pós-modernismo contemporâneo emergente, adveio de uma formação psicoterapêutica, e escreveu obras como “A história da loucura na idade clássica” (1961), “A história da sexualidade” (1976 e 1984) e “O poder psiquiátrico” (relativo a 1973-1974), nas quais concebe a história do corpo e da patologia enquanto conjunto de artefactos, modelados não por um quadro específico de valores relativamente estanques e invariantes (subjacente a uma racionalidade que se pretende critério de objectividade), mas por um quadro de “valores” e práticas assaz cambiantes dos diferentes contextos. O filósofo utilizou sobretudo a experiência da psicanálise e a de uma certa psiquiatria como exemplos da forma como, nas relações entre terapeutas e doentes, nas diversas épocas históricas em vigência, está em jogo sobretudo um conjunto de relações que expressam domínio.

Essas “relações de poder”, presentemente, não são apanágio só da luta que estabelecemos pelo nosso direito a um medicamento mais eficaz ou mais barato, ou de um certo conflito existente no processo de consulta médica (para citar alguns exemplos triviais). Essas “relações de poder” põem em jogo a questão subjacente à autonomia do paciente (princípio fundamental da bioética emergente), assim como a própria dinâmica dos modelos de saúde-doença que são atendidos e preconizados na relação profissionais-utentes.

Os terapeutas gostam de dizer que, ao contrário dos médicos, são utilizadores de um modelo de saúde bio-psico-social, mais respeitador da totalidade ética do doente. Mas esta “ética do doente” pode ser bastante enganadora. Veja-se o exemplo dos psicanalistas. Com base num método de trabalho acientífico (porque não falsificável), certos psicanalistas agem como xamãs, interpretando uma sintomatologia (de forma que, muitas vezes, faz mais sentido para o analista do que para o analisando), fazendo muitas vezes juízos de valor relativamente às escolhas e expectativas do doente e, o que é mais grave, interferindo muitas vezes em certos aspectos da vida futura do analisando.

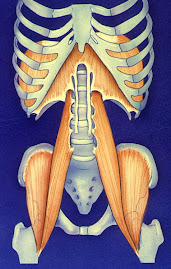

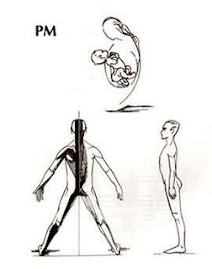

Claro que as relações de poder a que me refiro complicam-se com a questão dos modelos de práticas e das dissemelhantes “epistemis” (Foucault) que enformam o acto avaliativo/interventivo em saúde, não sendo de desprezar a confusão e desorientação do doente perante o acerbo de opiniões divergentes, por parte de profissionais que se munem de diferentes paradigmas de análise, mesmo dentro da mesma especialização teorética. Veja-se o caso de um analisando que visita posteriormente um psicoterapeuta de orientação cognitivo-comportamental ou o caso modelar de um diagnóstico que varia segundo os diferentes médicos da mesma especialidade. No mundo da Fisioterapia temos diferentes exemplos: a diferenciação entre terapeutas “globais” e terapeutas “convencionais”, terapeutas manuais ou reeducadores posturais, terapeutas de neurologia ou terapeutas de ortopedia, mézièristas ou RPGistas, etc.

No meio de tudo isto, somente a educação, a busca activa de informação e a consciencialização para a complexidade das práticas de saúde e dos diferentes paradigmas orientadores da acção clínica poderão ajudar o doente na manutenção da sua autonomia. Por outro lado, a existência de métodos terapêuticos cuja cientificidade não é tradicional, mas podem ser vistos enquanto “Verdade” adstrita a uma ciência pós-moderna, poderá levar, mais uma vez, à desorientação do doente, pela proximidade entre o logro e a verdade. Mas aí a nossa discussão volta, no seio de uma certa circularidade, à temática inicial da mistificação. Em termos práticos, a experiência demonstra que, por vezes, é muito difícil perceber onde está a verdade; aliás, os pacientes que procuram uma solução para os seus problemas só costumam parar a sua busca quando o paradigma do terapeuta se entrosa ou compatibiliza com o paradigma do doente e/ou patologia. De resto, fica a esperança de que o próprio terapeuta, mesmo que afecto a um paradigma específico, seja capaz de vencer a tentação do facciosismo e até mesmo de um potencial fanatismo, de modo a poder encaminhar objectivamente o doente para os caminhos apropriados, mesmo que estes contrariem a orientação do decisor clínico...

Publicado no jornal 'As Artes Entre As Letras', dia 12/01/2011

Publicado no jornal 'As Artes Entre As Letras', dia 12/01/2011

.jpg)